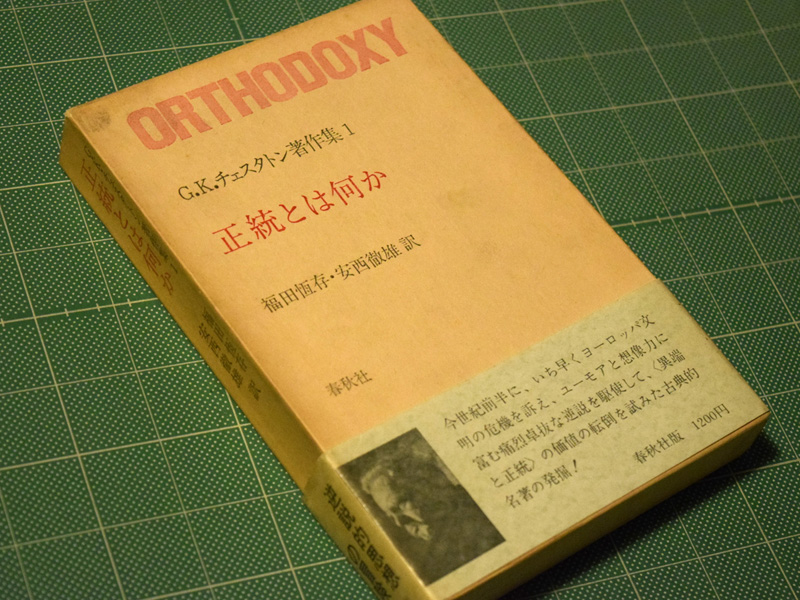

G・K・チェスタトン『正統とは何か』(福田恆存・安西徹雄訳、春秋社、1973年)。現行の新版は図書館でぱらぱらとめくってみて、なぜか自分では買いたくない気がしたので(T・S・エリオットの「手元に置いておくのに困難を覚えるような種類の本」という卓抜な言い回しを思い出す)、割高な旧版の古書を購入。

チェスタトンの著作は福田恆存や吉田健一が翻訳を多く手がけている。『正統とは何か』は保守思想の重要作として知られているらしく、原著は1908年刊行。読んでいて思わず膝を打ちたくなるような文がある一方、全体的には言葉がすんなりと頭に入ってきづらく、なんとなく字面を目でなぞっているなかで、じっくり読めば興味深いだろう文も見過ごしてしまっている可能性を否定できない。それこそしばらく手元に置いておき、また何年後かに読み直すことがあればその機会にはもうすこし実感をもって読めそうだという予感をさせる本。以下、抜粋メモ。

●本書の最大の課題とするところも、やはりこの同じ問題にほかならぬ。いかにしてわれわれは、われわれの住むこの世界に驚嘆しながら、しかも同時にそこに安住することができるのか。[…]見知らぬ町の魅惑と同時に、ふるさとの町の慰めと栄誉を感ずることができるのか。(p.6)

●多少にかかわらず精神に異常をきたしている人間と話した経験がある人なら(不幸な経験と言うほかないが)、誰でも思い当たるはずである。彼らのいちばん不気味なところは、身の毛もよだつほど話の細部が明確だということだ。彼らの頭の中の地図では、一つ一つの事柄がこと細かく、実に入念に結びつけられていて、とても迷路などの比ではない。気ちがいと議論をしてみたまえ。諸君が勝つ見込みはおそらく百に一つもない。健全な判断には、さまざまの手かせ足かせがつきまとう。しかし狂人の精神はそんなものにはお構いなしだから、それだけすばやく疾走できるのだ。ヒューマーの感覚とか、相手にたいするいたわりだとか、あるいは経験の無言の重みなどにわずらわされることがない。狂人は正気の人間の感情や愛憎を失っているから、それだけ論理的でありうるのである。実際、この意味では、狂人のことを理性を失った人と言うのは誤解を招く。狂人とは理性を失った人ではない。狂人とは理性以外のあらゆる物を失った人である。(p.23)

●つまり、伝統とは選挙権の時間的拡大と定義してよろしいのである。伝統とは、あらゆる階級のうちもっとも陽の目を見ぬ階級、われらが祖先に投票権を与えることを意味するのである。死者の民主主義なのだ。単にたまたま今生きて動いているというだけで、今の人間が投票権を独占するなどということは、生者の傲慢な寡頭政治以外の何物でもない。伝統はこれに屈服することを許さない。あらゆる民主主義者は、いかなる人間といえども単に出生の偶然によって権利を奪われてはならぬと主張する。伝統は、いかなる人間といえども死の偶然によって権利を奪われてはならぬと主張する。(p.76)

●自分の愛する場所を滅ぼすおそれがいちばんあるのは、その場所を何かの理由があって理性的に愛している人間である。その場所を立ち直らせる人間は、その場所を何の理由もなく愛する人間である。[…]自分の国を愛するのに、何か勿体ぶった理由を持ち出す連中には、単なる偏狭な国粋的自己満足しかないことが往々にしてある。こういう連中の最悪の手合は、イギリスそのものを愛するのではなくて、自分の解釈するイギリス、自分のイギリス観を愛しているにすぎぬのである。もしイギリスを偉大な帝国であるがゆえに愛すれば、インド征服がいかに大成功であるかに得意の鼻をうごめかしかねない。しかし、もしイギリスを一つの民族として愛すれば、どんな事件にぶつかろうとも少しも動じることはない。たとえインド人に征服されたとしたところで、イギリスが民族であることに変わりはないからだ。同じように、愛国心によって歴史を歪曲するようなことをあえてする人びともまた、実は歴史を愛国心の根拠にする人びとだけなのである。イギリスがただイギリスであることを愛する人なら、イギリスがどうして興ったかを気にしはしない。だがイギリスがアングロ・サクソンであるがゆえに愛する連中は、自分の好みを押し通すために歴史の事実をことごとくねじ曲げることさえやってのける。(pp.120-121)

●進歩とは本来、いつでも理想に合わせて世界を変えようと努力することを意味するはずである。ところが今日、進歩とは、いつでも理想を変えることを意味しているのだ。[…]一つの馬鹿馬鹿しい例として、何かある特定の世界を作りたがっている男を想像してみよう。かりに、青い世界を作りたがっているとする。[…]もしこの高邁なる改革者が懸命に仕事をつづければ、ともかく世界は(彼の目から見るかぎり)、最初に比べて明らかに改善され、明らかに前より青くなるはずだ。草の葉を、1日1枚、自分の理想の色に塗り変えていくならば、実にまどろこしいことは確かでも、とにもかくにも彼の仕事は進んで行くだろう。しかしながら、もしかりに彼が1日1回、自分の理想の色を変えたとしたならば、仕事は一歩も前へは進まない。もしかりに、新しい哲学者の説を読むたびに、あらゆるものを赤に塗ったり、黄色に塗ったりし始めたとしたならば、彼の仕事は要するに打っちゃらかされることになる。残ったものは何かと言えば、青い虎が2、3匹歩きまわっていて、彼が最初のころ持っていた誤てる哲学の見本を示しているだけだ。現代の普通の思想家が陥っている情況は、実は、まさしくこれである。(pp.191-192)

●茫漠として浅薄な哲学、あらゆる愚昧を寄せ集めた巨大な綜合哲学なるものはみな、時代とか、進化とか、歴史の究極的展開などということを論じている。が、真の哲学はただ一瞬を問題とする。この道を取るか、それともあの道を取るか──いやしくも考えることに興味のある人ならば、考えるべきことはこの問題をおいてほかにはない。(p.248)